La laïcité en 2025 ?

Description

Cycle de quatre séances sur la laïcité : trois conférences et une lecture.

Il y a 120 ans, la loi du 9 décembre 1905 instaurait la séparation des Eglises et de l’Etat. Cette loi, qui s’inscrit dans un long processus historique, demeure la pierre angulaire de la laïcité. Elle repose sur deux piliers : la liberté de conscience (croire avec le libre exercice du culte, ne pas croire, changer de croyance) et le fait que l’Etat ne reconnaît aucun culte. Elle est reconnue constitutionnellement depuis 1946. Si le mot « laïcité » n’était quasiment plus présent dans le débat politique, la question a refait surface en 1984 avec le débat vif sur l’école privée puis à partir de 1989 avec l’apparition des lycéennes voilées (lycée de Creil). Le fait que certains représentants d’une religion sortent de la sphère que leur octroie la loi de 1905 est vécu par une grande partie de la société française comme un danger pour la nature même de la République. Mais la laïcité est aussi un concept manipulé, utilisé, parfois au-delà de son objet. On le brandit souvent dans le cadre d’un débat polarisé sur des questions plus identitaires qu’universalistes.

Ce cycle de conférences, qui se conclura par une séance consacrée à la lecture de certains textes, abordera l’histoire de la laïcité, ses applications plurielles et enfin la laïcité à l’école.

Samedi 17 janvier : PATRICK WEIL, politologue et directeur de recherches émérite au CNRS, De quoi la laïcité est-elle le nom ?

Samedi 24 janvier : NICOLAS CADÈNE, ancien rapporteur de l’Observatoire de la laïcité et co-fondateur de la Vigie de la laïcité, Laïcité : un principe universel aux applications multiples.

Samedi 31 janvier : GWÉNAËLLE CALVES, professeure de droit public à l’Université Cergy-Pontoise, La laïcité, pilier de l’école républicaine ?

Samedi 7 février : Lectures de différents textes sur la laïcité par des étudiants du LAB14 du Théâtre14.

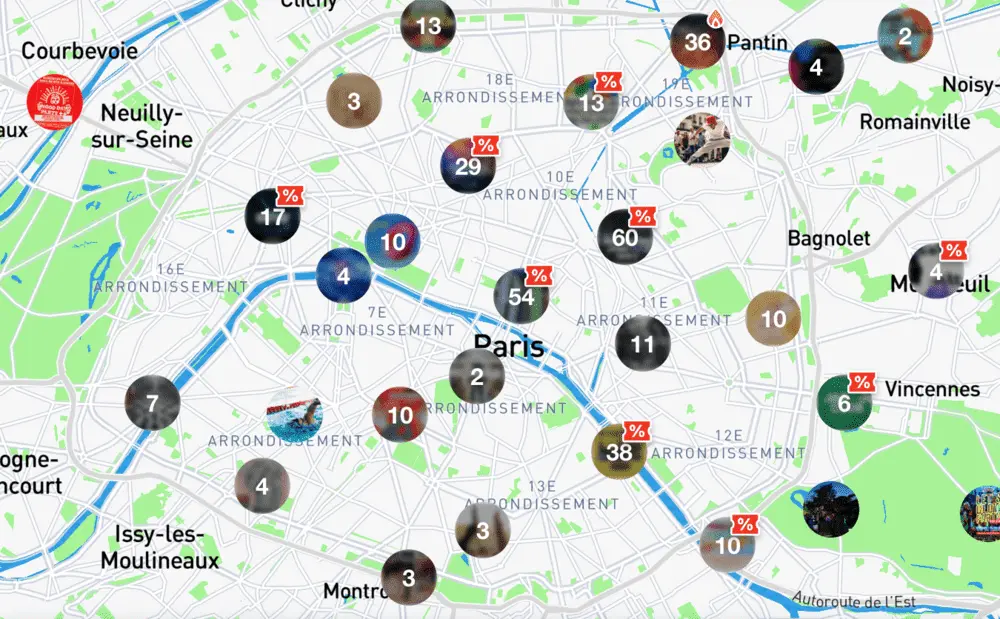

Communauté

Toutes les offres

Ces prix incluent les frais de services appliqués par les distributeurs.

07:30- 09:30